我们的非遗中国年

|

| 2月3日,东阳市卢宅古建筑群内,巡游展演的龙灯吸引了众多市民和游客驻足观看。 通讯员包康轩 摄 |

|

| 春节假期,台州路桥十里长街张灯结彩,吸引了广大市民和游客前来观光游览,乐享春节假期。 通讯员周围 摄 |

|

| 今年春节期间,衢州市重磅推出了“在衢州过非遗中国年”新春文旅活动,一系列热闹喜庆的民俗活动和非遗演出在三衢大地精彩上演,为新春佳节增添了别样的文化韵味。 通讯员江峰 摄 |

|

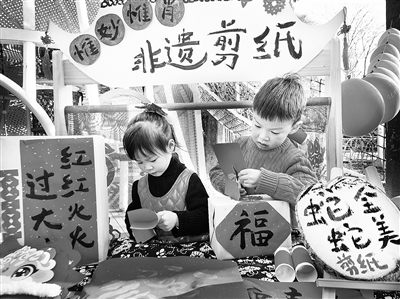

| 衢州市柯城区教工幼儿园里的师生一起体验剪窗花、绘灯笼、印红包,共识年俗、品年味、享年趣。 通讯员吴铁鸣 朱元媛 摄 |

|

| 水乡社戏、宋韵国潮水上婚礼秀、舞龙舞狮盛礼祈新福、越剧唱响新春……首个“非遗版”春节,绍兴这座历史文化名城以非遗为墨、新春作纸,带着温暖与期盼,将人间的烟火气渲染得淋漓尽致。 通讯员蒋力奔 摄 |

随着“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录,今年,我们迎来了首个“非遗版”春节。春节期间,我省处处张灯结彩,扭秧歌、演社火、舞龙舞狮……各地围绕非遗推出了庙会、市集、展演等形式多样的活动,伴随我们度过了一个幸福美好的“非遗”中国年。

展望未来,美好可期。我们相信,通过现代融合与创新,非遗春节必将焕发出更加璀璨的光芒。

龙

舞华光 镌刻心间的新春礼赞

○任哲轩

传统习俗,它默默收藏着一个民族的记忆、情感与智慧,承载着往昔的荣光与梦想,成为连接过去、现在与未来的无形丝线。在东阳,春节舞龙灯这一传统习俗,散发着独一无二的迷人魅力,照亮了一代又一代东阳人的精神世界,将人们的心灵紧紧相连。

新春渐近,东阳这座江南小城的大街小巷涌动着节日独有的欢快气息。集市上熙熙攘攘,此起彼伏的叫卖声、欢笑声交织成一曲热闹的市井乐章。当然,在我心底,对舞龙灯的期盼如春日里疯长的藤蔓,越发葱郁繁茂。

终于,夜幕如一块巨大的黑色锦缎,轻柔且神秘地笼罩下来。明月悄悄爬上墨蓝色的夜空,如一盏高悬的银灯,洒下清冷而皎洁的光辉,为大地披上一层薄纱,月色下的一切都变得朦胧而梦幻。此时,远处隐隐传来“咚咚锵,咚咚锵”的锣鼓声,那是从历史的幽深隧道中传来的深情召唤,瞬间点燃了人们心底的热情。人群沸腾起来了,欢呼声谱成了欢乐的乐章。“龙来了,龙来了!”我也迫不及待地在人群中奋力踮起脚尖,脖子伸得如长颈鹿一般,眼睛一眨不眨地盯着声音传来的方向,生怕错过任何一个精彩瞬间。

起初,舞龙灯队伍在夜色中只是一团闪烁着光芒的模糊轮廓。之后,一条沉睡初醒、缓缓游动的巨龙,带着一种神秘而庄严的气息由远至近。最后,我终于看清了它的全貌。巨龙由一节节精美的板桥灯紧密相连,每节板桥灯都是民间艺人倾尽全力雕琢的艺术品。

龙头最为引人注目,它巨大而威严,高高地昂起,彰显着一种与生俱来、不可一世的王者气势。那一对龙眼,犹如两颗巨大的夜明珠,在黑暗中闪烁着锐利而明亮的光芒,仿佛能洞悉世间万物的奥秘,穿透岁月的重重迷雾。龙须又细又长,如同一缕缕银色的丝线,每一根都纤细而柔韧,随着微风轻轻摆动,仿佛在诉说着古老而神秘的故事,那些关于东阳的历史、传承与梦想。

当巨龙在我面前正式舞动起来的那一刻,时间凝固了,整个世界都只剩下这条威风凛凛、气势磅礴的巨龙。龙头猛地向上一抬,力量感十足,恰似要冲破这无尽的黑夜,直抵浩瀚的星空,与那璀璨的星辰并肩闪耀。紧接着,龙身如汹涌澎湃的海浪,以一种排山倒海之势蜿蜒起伏。舞龙者们动作娴熟且默契,仿佛心有灵犀。他们手中的木棍像是与巨龙的身体紧密相连的神经末梢,每一个细微的动作都能精准地传递到巨龙的身上。只见他们时而齐心协力将龙身向上高高举起,巨龙在空中划出一道优美而磅礴的弧线,庞大的身躯仿若要将整个夜空都揽入怀中,那一刻,仿佛星辰都要因之失色;他们时而迅速而流畅地将龙身压低,贴近地面,仿佛巨龙在深海中穿梭潜行,周围的空气被巨龙带动,形成了一股无形的气流。

舞龙灯队伍渐渐远去,可那热闹非凡的场景、激昂澎湃的锣鼓声以及人们脸上洋溢的笑容,如同深深的烙印一般,永远地刻在了我的心间……

舞龙灯,不仅仅是一种表演,更是一种精神的象征,它象征着人民的团结一心、勇敢无畏和对美好生活的不懈追求。每一次巨龙的舞动,都像是在诉说着过去一年的收获与喜悦,也寄托着对新一年的憧憬与希望。

(作者系杭州市丁信中学学生)

正

月里读对联

○董柏云

喜欢读对联,尤爱读手写的对联,这大概是与我喜欢写对联有关。

幼小时,每到过年,我就看父亲忙着替邻居写对联,耳濡目染影响,也爱上了写对联。后来,才知道对联有上下平仄协调、对仗工整的讲究。

几经练习,终于有了勇气动笔,给自家写春联,给别人写春联。以后,到农村给村民写,去了部队又给驻地渔民写,直至现在,自家门前的对联一定要亲自动手写。字写得好与不好不要紧,关键是喜欢。

这其间,接手过不少朋友要我写的对联。有一位家中藏有不少名家的书作、对书法鉴赏颇有见地的朋友,嘱托我给他写一副,我沉思片刻,写下“书存金石气,室有翰墨香”。另一副是给小杨写的。他说去年带回老家的春联,他老爸觉得好,就贴在了门口,今年特地要一副“忠厚传家远,诗书继世长”,准备挂在中堂上。有道是“送人玫瑰,手有余香”。我把祝福送给他们,不也是一件乐事吗?

对联写了,贴了,再去读,与写时感觉不一样,让人很有一种成就感。读着自己的拙处,期待下一年的改进、提高。虽说是跟在人家后面附庸风雅,但对“笔挺韩筋,墨凝柳骨”之作,还是可以端详,能够欣赏的。

民间为求一年吉祥,也竞相写吉祥词句贴于门上,蔚成风气。尤其是近些年,手写春联大有“回热”态势。城区各地组织书法爱好者现场为市民写春联、送春联的活动,好不热闹。春联飘墨香,不仅展现了春节的文化颜值,更可以展现书法之美,特别是在私人定制中融入更多的地方特点、家庭特色等元素,能潜移默化地起到滋养人心、凝聚力量的作用。

东坡先生说:相逢难得是休闲。正月里时间有了,家家户户春联日增,我爱写春联,也爱看人家的春联是怎么写的。于是,走亲访友,街巷的字看不胜看,特别是居民小区的门前都贴着春联,有的对联慢读细品,蛮有味儿,如“龙行书苑兰亭序,蛇舞画坛葡萄园”。这龙蛇相配,不仅仅是天生的情缘,更是生肖文化的奇妙融合,且非常贴近古城的人文色彩。还有的是谐音对,如“书龙点金(睛)辞旧岁,画蛇添福(足)迎新春”。读到这样的对联,我会驻足良久,甚至打卡留存。

书法之真谛一言以蔽之,即线条之舞也,汉字结构独特,那方块多由横竖撇捺钩点挑而组合,笔笔画画全由濡墨之笔而运,从而展现“龙蛇竞笔端”之术。思“龙蛇”之喻,即为汉字的线条,那一“竞”所含,包容了神采意蕴、笔力气韵,个性风格乃至章法结构。

今年是蛇年,正月里读对联,感悟人居环境美好,华夏春色日盛,这也算是我上街读对联的一点观感和收获吧。

(作者系绍兴市总工会退休干部)

剪

窗花

○邓一航

在我的记忆中,儿时和奶奶一起剪窗花的时候是每逢过年我最喜欢的时刻。窗花不仅是一种手工艺术,更承载着我们一家对新年的美好祈愿和对生活的热爱。

剪窗花的时刻,往往是一家人团聚的温馨时刻。奶奶会一边剪窗花,一边给我讲述窗花背后的故事和寓意。窗花的图案丰富多样,每种图案都代表着一种美好的祝愿。比如,鱼的图案寓意着“年年有余”,蝙蝠代表“福气”,而牡丹花则象征着富贵和繁荣。在剪之前,奶奶会先在纸上画出图案,然后用剪刀或刻刀小心翼翼地剪刻,剪出来的窗花总是复杂且美观。

每每看到奶奶在剪窗花,我都会跑过去要上一两张红纸,拿着剪刀有样学样地动起手来。我没有奶奶那样精湛的技巧,只是简单地将红色纸张折叠,然后或是在边角剪上一刀,或是在纸的中间挖一个小洞、抠一个星星。虽然最后的成品往往不太美观,但剪的过程着实令人沉迷。

如今,市面上有许多机器制作的窗花,虽然图案丰富且精美,但我还是更爱和奶奶一起剪窗花,因为手工窗花不仅有独特的质感,更蕴含着我们的情感和对新一年的期待。

这种代代相传的习俗,不仅传承了剪纸技艺,更传递了家族的情感和记忆。当一张张精美的窗花被贴在窗户上时,整个屋子都充满了新年的气息。阳光透过窗花洒进来,形成一幅幅美丽的光影图案,仿佛在诉说着人们对新年的期待和对生活的热爱。

窗花不仅仅是一种装饰,更是一种文化的传承和情感的寄托。无论时代如何变迁,剪窗花所蕴含的那份对生活的热爱和对未来的美好祈愿,永远不会褪色。

(作者单位:桐乡市大麻镇海华村村委)

天

井下的年味

○王艺

在杭州淳安山区,有一个历史悠久的文化名村——芹川古村。那是一个有着800多年历史文化的老村子,村里耕读之风盛行,至今仍完整保留了数百栋明清时期的徽派老建筑,这些老房子都有一口长方形的天井。我就出生在芹川,也在这样的天井下度过了一个又一个别样的除夕。

与城里大街小巷张灯结彩、喜气洋洋的新年不同,这古村过年自有一番特色,处处洋溢着古朴宁静的祥和气氛,家家户户大门上的对联都是手写的,且村里识墨的人都能拿出一手自得的毛笔字。我也爱好毛笔字,父亲常对我说,春联是我们中华民族数千年流传下来的宝贵文化,是我们传统文化中的精髓。

父亲在天井下摆好桌台,拿出了早已备好的一大沓“万年红”红纸,然后像变魔术一样把两米见长的红纸折成整整齐齐的七个方格子。我在大砚台里倒满墨汁,抓起父亲平时惜如珍宝的大斗笔,毫不谦虚地写下了“书香门第春来早,积善之家喜乐多”,当然还得添几个斗大的“春”字和“福”字,心里顿时感觉“天朗气清”。待春联晾干,父亲和我用自家熬的糨糊在大门两侧刷得满满的,再把我写的这副春联左右对称地贴上……就这样,一副象征着红火快乐的春联上墙了。老房子里的柱子上、门上、窗花上也都贴上了对联和“福”字,整个屋里瞬间红光四射,浓浓的年味扑面而来。

我最喜欢的事,是跟着父亲一起给乡亲们写春联、送春联。父亲是中国楹联学会和书法家协会的会员,他从小就生活在这底蕴深厚的古村里,在古村特有的文化滋养下,爱上了这中国特有的传统文化,时刻不忘把传统文化回馈乡亲,并期望在村里代代相传下去。你看,一副副吉祥的春联在我的手下“妙笔生花”,不一会儿地上就铺满了红色。村里的长辈们双手捧着春联,满脸洋溢着喜气,直夸我是个“小书法家”,说“古村后继有人了”,我的心里别提多美了。因为我知道,他们捧去的不光是红色吉祥的春联,也是对新年平安幸福的憧憬,更是对古村的美好期盼。

最爱老房子天井下的“红色”,那里珍藏了父亲儿时成长的足迹,也根植了我对传统文化的深深热爱。

(作者系淳安县南山学校学生)