朱军民:从“家”出发,一“麦”相承

|

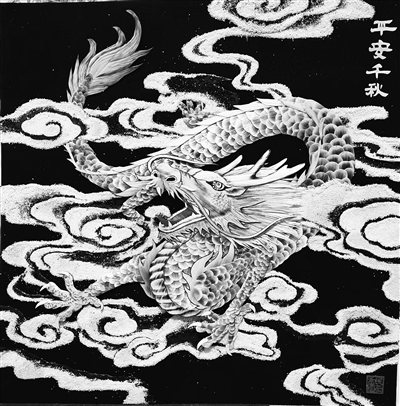

| 平安千秋 朱军民 作 |

|

| 吉祥 朱军民 作 |

|

| 朱军民在创作中。 |

|

| 富贵锦绣 朱军民 作 |

通讯员施莉娜、邢诗瑶摄影报道 田间地头看似普通的麦秆,竟能幻化为不可多得的艺术品,而这一切的背后,是湖州市工艺美术大师朱军民的巧手与心血。

春和景明,笔者走进湖州市南浔区旧馆镇新兴港村。白墙斜阳下,“水乡古村落”几个字在门口闪耀着温暖的光芒。在这片古朴的水乡里,朱军民的麦秆画工作室——麦语斋,与周围融为一体。

花鸟虫鱼、山水风景、亭台楼阁……工作室里,挂满了朱军民创作的麦秆画,看似简单,却是多年匠心所在,尤以十二生肖系列最为夺目。

“这个系列我花了7个月时间完成。今年是蛇年,你看这条青蛇,精神抖擞,象征着祖国的强大与前行……”朱军民眼中闪烁着激动与自豪,他的话语中,凝聚了他对传统文化的深厚热爱。

在朱军民的记忆中,儿时一到麦收时节,田间地头随处可见的是那黄灿灿的麦秆。“20岁时,我偶然看到白洋淀芦苇画,灵感顿生,联想到田间的麦秆。看到田间的麦草长势喜人,我当时就想,芦苇作画这么精美,我何不用金灿灿的麦秆作画试试看?”

说干就干,正值金秋,朱军民回到家就找来麦秆捣鼓起来。作品《家》便由此诞生。“家,是最难割舍的部分,也是我创作的起点。”从此,朱军民白天做水电安装工,夜晚沉浸在麦秆画创作中。

岁月轮转,朱军民将自己对“家”的理解转化为艺术,逐渐走上了麦秆画的创作道路。2010年,观看了中央七套播出的汤金明麦秆画视频后,他立下了一个明确的目标:“我也要让这种传统工艺走得更远,让更多人了解和喜爱。”于是,他潜心创作了六七十幅作品,并于2016年在衣裳街博物馆举办了第一次公开展览。就是这次展览,让他“火”了!一时间,他的名字和麦秆画作品一起,引起了社会的广泛关注。

“当时的社会反响超乎预期,媒体纷纷前来采访。”朱军民回忆道。随着麦秆画的声誉日渐攀升,朱军民的创作空间也逐步扩展,2017年,他的家乡新兴港村结合传统古村落修复建设,为他开辟了麦秆画制作工作室。2018年,荷兰政府官方邀请他赴德伦特省举办展览,21件作品被当地收藏,这一传统艺术也开始跨越国界,走向国际舞台。

经过36年的坚持,朱军民对麦秆的每一个细节都了如指掌。从备料、软化到刮料、拼接,每一步都充满了他对艺术的精益求精。

“麦秆画的色泽和质感,不仅取决于软化处理,还需要通过高温杀菌和特殊药水来处理,尤其要防蛀虫。”朱军民透露:为了创作《猛虎》,单单老虎的毛发就用了3万多根麦秆丝,费时6个多月。而他的代表作《百子图》则突破传统,以三维立体方式呈现,融合了西方绘画技巧和民间艺术,耗时10年才完成。

“这些麦秆,何尝不是我自己。”朱军民感慨道,尽管自己依然是水电安装工,但对麦秆画的热爱与追求始终未曾改变,“这一路走来,我正像这麦秆一样,点滴积累,才成就了今天的光彩。”

如今,56岁的朱军民已不再满足于艺术创作,而是愈发注重麦秆画的产业化与文化传承。他说:“麦秆画的未来离不开年轻一代的传承。我在小学授课,组织社会公益活动,都是为了让大家体验这门古老艺术的魅力。”

在乡村振兴的背景下,朱军民还意识到,麦秆画作为一项独特的文化资源,不仅要“活”在当下,更要融入到乡村建设与文化复兴的大潮中。他计划与当地企业合作,将麦秆画技艺与现代设计理念相结合,打造具有地域特色的文化产品,推动麦秆画走向更广阔的市场。