传递一份温暖 点亮职工“心灯”

■中国能源建设集团浙江火电建设有限公司工会副主席 李丽

|

|

1995年那个酷热难耐的夏天,刚毕业的我背着帆布包、满怀憧憬与期待地踏入中国能建浙江火电公司的大门,成为一名普通技术员。初入职场,我便奔赴广东南海项目工地,每天与师傅们忙碌在施工现场,研究图纸、编写作业指导书、记录数据,忙碌却也充实。远离家乡的日子里,思乡之情常常涌上心头。就在那年中秋,工会给每位职工发了一盒月饼,项目工委主任老张那句“工会就是咱们的‘娘家人’,有难处尽管开口”,让我倍感温暖,也深深烙印在我的记忆中。

被一束光照亮的日子

在工地的最初几年,我对工会的印象仅仅停留在“发福利”上。直到2007年,我调到杭州总部办公室工作,并担任公司工会女职委委员,开始更深入地参与工会工作,才对工会有了全新的认识。

当时公司承接海外项目,许多职工对出国工作心存顾虑。工会迅速行动,牵头组织“家属团拜会”,还开通24小时家属热线。

在一次座谈会上,一位派驻印尼职工的妻子流着泪说:“看到他在工地同样有‘家’的温暖,我心里踏实多了。”那一刻,我恍然大悟:工会不是简单的“发东西的地方”,而是真正把职工冷暖放在心上的“家”,它要助力企业发展,也要为职工谋幸福。

从“被温暖”到“传递温暖”

2023年,我担任公司工会副主席、女职委主任,角色的转变带来了巨大的压力。过去参与组织女职工活动或管理项目的百余名职工即可,如今却要对全公司4000多名职工负责。刚上任时,我和同事去慰问一名建档的困难女职工。她的爱人刚因病去世,孩子处于青春叛逆期、十分厌学,自己又身患癌症多年病休在家,情绪极度低落。她家住宁波,医保却在杭州,有一种靶向药若在宁波医院配,每月要自费近万元,让她去杭州换医生看病谈何容易。我改变传统的慰问方式,建立帮扶团队,陪她到户外散步、喝茶、聊天。团队成员每周和她语音聊天,鼓励并陪她到杭州大医院找专家看病。她也从最初的不信任,转变为主动关心我的工作生活,如今她已重新走上工作岗位。

多年基层工作经历让我深知职工的需求。近年来,我们推出“温暖关怀服务”专项行动:建立职工网络学院,创新培训手段;拓展线上活动,解决偏散零小项目职工活动难题;加强政策宣传,鼓励职工参加浙江省产业工会医疗互助保障,参保率从2024年的91.6%提升到2025年的99.97%;在乌兹别克斯坦风电项目和印尼OBI项目建起“阳光菜园”,让职工吃上新鲜蔬菜;在玉环项目,设立“书记接待日”,职工可以直接向管理层提建议。

让工会工作“活起来”

作为新时代工会工作者,我一直思考如何让工会焕发新活力。

公司工会深化产业工人队伍建设改革,将劳动和技能竞赛、创新工作室创建等活动作为推动企业高质量发展的重要抓手。劳动技能竞赛从传统项目不断拓展,结合公司经营管理重点和发展需求举办技经、财税、供应链管理等竞赛,每年开展“五小”活动,让群众性经济技术创新活动与企业中心工作紧密融合。这些活动为职工提供了成长成才的广阔舞台,公司累计培养了1名全国劳模,1名中央企业劳模,2名浙江省劳模,20余名长三角大工匠、浙江工匠、能建工匠,3名特级技师,1名中国能建集团一级技能专家。

自2008年起,公司工会建立“师带徒”机制,累计结对3500余对。如今,“师带徒”不仅传授技术,更传承精神。全国劳模陈立虎与徒弟尹晓锋签订“师徒协议”。尹晓锋在“国和一号”工程中,面对焊接难题,迎难而上,焊接合格率达100%,并于2024年获评中央企业劳动模范。他说:“师傅教我手艺,工会教我做人。工匠精神不仅是技术好,更是心里装着工友。”

展望未来,工会工作要紧跟时代步伐。科技飞速发展,工会要学会运用“网言网语”开展工作;行业面临新能源、数字化转型,工会要搭建学习平台;职工需求日益多元,工会既要坚守“送温暖”传统,也要开拓“云服务”新路。从技术员到工会副主席的近30年时间,我深刻体会到,工会工作是一场“心的修行”,是用一盏灯点亮另一盏灯,用一份温暖传递千万份温暖。

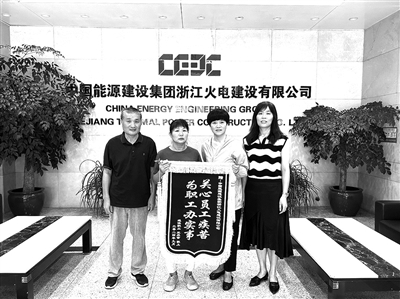

退休职工家属送来锦旗(右二为李丽)。

“娘家人”

讲

娘家事