“小镇收藏家”周文海

30年抢救百万册旧书

|

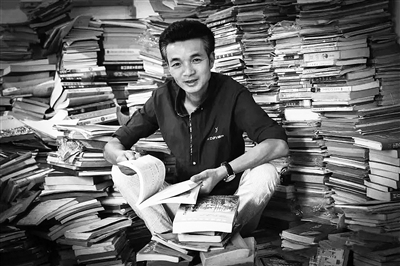

| 周文海在由旧书堆砌而成的“书山”中。 |

通讯员张雯雯报道 宁波江北慈城古镇的民生路上,有一处“拾遗”文史的地方,每到周末就变得格外热闹,研究慈城历史文化的各路专家围坐于此,一起交流探讨。店主周文海热情招呼着,将精心淘来的“宝贝”慷慨送给大家,并乐此不疲地在由数吨旧书堆砌而成的“书山”中,为专家们翻找所需资料。

“这些别人不要的‘垃圾’,在我眼里都是宝!”周文海从事文玩收藏30多年,尤其喜欢收藏慈城(旧时慈溪县)文史方面的书籍。他戏称自己为“破烂王”,却无形中抢救了百万册旧书。

“破烂堆”中抢救历史

周文海今年60多岁但精神矍铄,虽为商人却没有市井气息,谈及往事时常手舞足蹈、绘声绘色叙述。“我从小在慈城长大,爸爸和奶奶都是古玩商人。”他回忆说,小时候最喜欢翻阅店里关于慈城的文史书籍,耳濡目染间,对慈城历史的热爱根植于心。

2011年,父亲离世后,他毅然从杭州回到家乡,在父亲当年开店的老地方挂起“江北文史拾遗斋”的招牌,从此与旧书故纸为伴。

店内只有几平方米,但书架上、地上,各类古籍善本、旧书图画堆得满满当当,仿佛一座微型文史图书馆。

改革开放后,慈城历经拆迁变迁,许多家庭将老物件廉价处理。族谱账本、信札地契、课本笔记……这些被时代扬弃的碎片,周文海却视若珍宝,他开着卡车穿梭于断壁残垣间,以“破烂王”的姿态抢救下11吨故纸,他说,“这些资料若进了废品站,可就很难找回来了。”

30年来,周文海在宁波、杭州、绍兴、舟山、南京等地四处奔波,经常去古玩市场“淘宝”,到造纸厂中转站进行抢救性回收,常常一收就是数吨,用集装箱载回。

最令他自豪的“战利品”,是一份民国时期慈湖中学的师生通讯录,这是他在杭州古玩市场“淘宝”时偶然发现的,上面记录着350多位师生的信息。卖家开价80元,买主还价50元,最终因30元差价交易告吹。待卖家放下物件,周文海几乎是扑上去将其收入怀中。后来拿给学校一看,大家直呼“实为珍贵”。

凭借这种敏锐感,他从废品站、拆迁区淘得百万册旧书。一进他的“藏书库”,就能看到好几块写有“慈城文物·古迹”字样的板子,是慈城各地景点修复时的影像记录。

再往里走,别有一番天地,堆放着3吨多的旧书。但周文海却摇摇手,轻描淡写地说:“这些不算多,我几天就能收拾完,有时候从一户人家就能收来好几吨书。但是整理书非常累,要一本一本按年排列。”接着,他自豪地介绍起藏书来:“清朝末年6张一套的宁波地图、1910年左右的新江桥照片、宁波中山路的旧照、写慈城年糕文化的书、研究王阳明的著作……各种各样的书都有。”

成为“民间档案馆”

周末,慈城文史研究团队常常光顾周文海的小店,其中不乏90多岁的老专家。大家围坐一堂,讨论冯氏家族往事,考证慈城状元为官的经历。

周文海准备好茶水和凳子默默听着,争论不休时,为他们提供老照片、老资料作为佐证,并且分文不取。上世纪60年代女民兵在清道观打靶的老照片、钱罕题写书名的慈溪县立中学校刊、冯宅修复前的影像记录……他总能从“破烂堆”里变戏法般寻得,“他们写文章要实事求是,而我有这些老东西,刚好互补!”

随着时间的推移,这家小店逐渐成为宁波文史专家和爱好者的“民间档案馆”,周文海与这些志同道合的人成了莫逆之交,甚至北京、上海等地的学者也前来联系,让他帮忙寻找合适的古籍。

周文海的书架对所有人敞开。游客若对慈城历史感兴趣,他随手便赠出藏书,笑着说:“送你的,可以多住几天,看看真正的慈城!”

2015年,他参与浙江电视台《1818黄金眼》栏目的“彩虹计划”,为仙居县的小学捐赠300册课外读物。此外,抱珠楼、聚宽书院等慈城的文化地标,也都曾收到过他一批又一批的珍贵藏书。此外,他还积极参加各类收藏展览活动。10余年间,他已经无偿捐赠各类书籍上万册。

亲手打造戏曲胜地

2016年,慈城镇相关部门找到周文海,想让他创办一个工作室,用来藏书与进行文化交流。

在寻找过程中,周文海意外发现,同族人、一代京剧大师周信芳的故居竟然离他家不远,这让他觉得特别有缘。于是,他花了好几年时间重新打造故居,里面的物品陈设、环境布置,他都亲力亲为。

走进如今焕然一新的故居,可以看到大量周信芳相关书籍、照片等珍贵资料,周信芳相关收藏总数已超过2000件。

故居迎来了一拨又一拨的客人。从周信芳的后人,到梅花奖获得者,再到中国戏剧家协会的诸多名家,这些年,周文海接待的人数累计已超千人次,每一次接待,他都投入十足的热情,让访客尽兴而归。

周文海表示,目前他正在积极筹备新的图书馆,以更好地保存这些古籍善本。另外,他业余时间还颇喜爱玩短视频,记录下自己收书的日常,并分享那些难得一见的珍贵图书,“我虽然拍得不太好,但得让年轻人看到这些宝贝。”

近期,他还在故居内精心策划了一场“戏曲小人书展”,并准备了书签、印章等文创周边,让年轻一代更好感受历史的温度。“慈城文化底蕴深厚,一辈子都挖掘不完。我保护这些老书,就是在保护慈城!”作为土生土长的慈城人,周文海对这块土地怀着深厚的情感。

30年来,他在“破烂堆”里“淘金”,守护着无价的文化瑰宝,嘴上说着“待价而沽”,心中却满是“怜香惜玉”,每一步都未曾与历史、文化远离。