“纯真年代”的初心与坚守

|

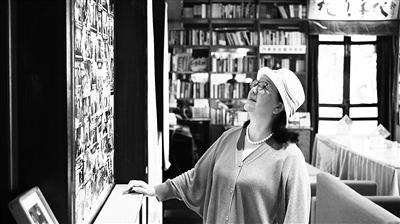

| “纯真年代”书吧创始人朱锦绣。 记者任杰 摄 |

见习记者贾馨然报道 在工作和学习中,为确保任务能有效完成,我们常会给自己设置一个deadline(截止日期)。1999年,当44岁的朱锦绣得知自己身患癌症时,学英文专业出身的她已然知晓,“deadline”就是冷冰冰的“字面意思”。

命运的毫不留情让朱锦绣迫切地想要追寻生命的意义。在这样的驱使下,“纯真年代”书吧诞生了。如今,这家开了25年的书吧已成为西湖边的一座文化灯塔,成为许多人的“精神家园”。

从北山街转入保俶塔山前路,沿着宝石山的台阶拾级而上,数满236级,就可以看到一栋三层楼仿徽建筑,朱红窗棂搭配青色屋瓦,古朴典雅地坐立在茂林修竹之中——这是一家书吧,名为“纯真年代”,是很多杭州人心目中“西湖边最美的文化客厅”。

书吧二楼,创始人朱锦绣正在敲击键盘,为一场即将到来的读书活动做PPT(演示文档)。“别看我年纪大了,我不仅会做PPT,还会剪辑视频呢!”朱锦绣笑着说,她今年已经整整70岁了,但只要是和读书相关的事,她总能够乐此不疲。

从生命尽头逆转出发

“我生病的时候,同病房的三名病友都在不到一年的时间里先后去世。我当时急迫地想留下点什么,留给我先生、我的孩子。”25年前,一场突如其来的疾病打乱了朱锦绣的人生计划。在生命的“截止日期”之前,还能做点什么有意义的事?这成了她终日思索的问题。

“当时家里的文化氛围很浓,所以我很想做一间书吧,把生命的痕迹留在世界上。”朱锦绣回忆,由于丈夫盛子潮是一名文学评论家,家中常常高朋满座,俨然是一个小型的文学沙龙空间,这成为“纯真年代”书吧得以孕育诞生的前奏。

在那个年代,拿出几十万资金开一间书吧,是一件极其奢侈的事。2000年,为了实现妻子的愿望,盛子潮掏出全部积蓄,开了“纯真年代”书吧。

命运弄人,手术后的朱锦绣活了下来,健康壮实的盛子潮却于2013年因病离世。夫妻二人在书吧里曾留下一张合影,他们彼此相依,身后挂着一副楹联,是著名作家莫言写的:“看山揽锦绣,望湖问子潮。”两个人名被巧妙地嵌在楹联中,为这段发生在西湖边的爱情传奇留下了历史记忆。

在理想与现实中跋涉

随着移动终端、电子设备的问世,静下心来看书的人越来越少,书吧的经营越来越困难。朱锦绣和儿子盛厦把家里仅有的一套房子也抵押了出去,近年来的运营资金就靠这笔钱在维持。

“‘纯真年代’是一定要开下去的。这么多年,我一直把它当作我们家庭的一员。”现在,对于朱锦绣来说,坚守一家书店已经不仅仅是对爱情的念想,更成为了一种对读者的责任。“现在都追求短、平、快,但我们还是想沉下心来做文化空间,这是我们的核心力量。”

采访途中,书吧正好开展了一场文化沙龙活动。在场的年轻书友们侃侃而谈,气氛热烈。频繁的读书会、阅读沙龙、作家签售等活动,让“纯真年代”成为了杭州的文化地标。麦家、余华、北岛等诸多文坛大咖,都曾来到这里以文会友。

岁月如梭,无数爱好阅读的人在这里驻足,这曾是朱锦绣想象中的样子。“书吧是人们相互靠近的最好方式。在这个公共空间里,相似的灵魂紧紧相拥。”在朱锦绣看来,享受阅读、享受交流,是书友们工作之余最好的解压方式。互相分享读书心得,解析文字内涵,都会让人获得心灵的宁静。

史铁生在《病隙碎笔》中写道:生命本无意义,是我们使它有意义,是“我”,使生命获得意义。25年来,“纯真年代”书吧在文化领域深耕,累计开展了1500多场活动。朱锦绣说,生病之后活着的每一天,都是额外的馈赠。

或许,这家书吧的意义,更源自这个历经磨难仍热爱生活、看似温柔却如蒲草般坚韧的“爱书人”。