童年故乡年味浓

■杨晓杰

春节的脚步越来越近,我不由得想起故乡的新年。

儿时,春节前,喜气洋洋,家家户户都要在门前的树上挂上些小灯笼。那些含苞待放的梅花,昭示着新年即是春的开始。

春联是必不可少的,也是新年的仪式。家中的春联都是祖父写的,他是村子里小有名气的书法先生,写了一辈子的毛笔字。年少的我对如何辨别对联一窍不通,祖父便耐心地告诉我口诀:“上联贴右边,最后一个字是三、四声,也就是仄声调。下联贴左边,最后一个字是一、二声,也就是平声调。”当然,祖父说还有别的区分方法。从时间上来区分,假如对联里有旧岁和新年两个词,那旧岁定然是上联,新年则是下联。

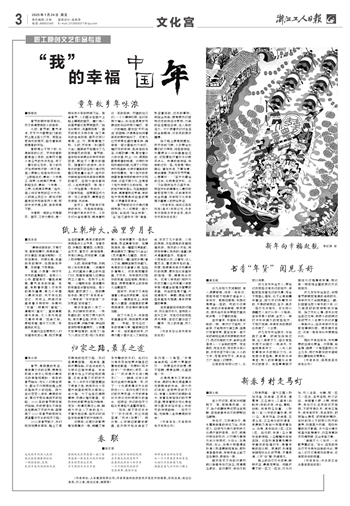

与春联一起的必然是窗花。窗花,又称为剪纸,是一种流传千年的民间习俗。每逢春节,人们都会在窗户上贴上精美的窗花。唐代诗人白居易曾这样赞美窗花:“疏流似剪纸,决壅同裂帛”。窗花的样式多种多样,除了常见的生肖图案,窗花还可以是梅、兰、竹、菊等高雅之物。儿时,家中有一本《窗花大全》,里面详尽地描绘了几百种窗花的图案。春节前,祖母和母亲便会依照书中的图案,剪出不少喜庆的窗花。随着时代的进步,许多样式的窗花已经可以通过机器实现批量化生产,但我依然钟爱祖母和母亲亲手剪裁的窗花。正因为祖母曾说过,人生就像窗花一样,每个人一开始都是一张白纸,一切皆有可能。但要真正成为独一无二的窗花,需要自己去领悟、去创造。

在家乡,春节前有打年糕的传统。天色尚未破晓,村子里只有点点灯光。小孩子们兴奋地围观,期待着吃这一年的年糕。村里的壮汉们,一个个精神抖擞,他们手持大锤头,轮流在满是岁月痕迹的石臼中用力锤打。每一次的锤击,都发出“咚咚当当”的回响,仿佛是在诉说着新年的脚步临近了。还有几位村民帮忙翻动着年糕,确保每一部分都能均匀受打。锤打好的年糕,色泽洁白如玉,口感软糯Q弹,散发着淡淡的米香,咬上一口,满满的都是幸福的味道。这种协作和热闹的场面,充满了乡村的质朴和温暖,也预示着新年的丰收和喜悦。每个地方的年糕都有着独特的制作方式和风味,这些不同之处,正是每个地方独特文化的体现。有的地方制作猪头、元宝造型的年糕,寓意着财运亨通;有的地方则用模具印出鱼的模样,代表着年年有余。

春节前的日子仿佛过得特别快,大人还要做一回大扫除,俗话说“除尘布新”。“尘”在汉语中与“陈”谐音,象征着旧的、过去的事物。而除尘布新,便是要我们告别过去的陈旧与繁琐,为新的生活腾出空间,注入新的活力。它代表着我们对生活的全新期待,对未来的美好憧憬。

除夕晚上便是团圆饭。按家中的习惯,小孩要给长辈们依次拜年,说些吉祥话,长辈便会从口袋里拿出红包,还和蔼地对着孩子们微笑点头。所谓的吉祥话,母亲教过我一些,无非是“寿比南山、福如东海、万事如意、身体健康、芝麻开花节节高、心想事成……”至于长辈给的红包,也就是压岁钱。这一习俗相传始于汉盛于宋,而压岁钱的寓意也从最初的辟邪驱鬼之物,逐渐演变成包含祝福、关爱和文化传承等多重意义的民俗象征。

(作者单位:钱杭江医药科技(嘉兴)有限公司,作者系中国散文学会会员、嘉兴市作家协会会员)