纸上乾坤大,画里岁月长

■吴永谷

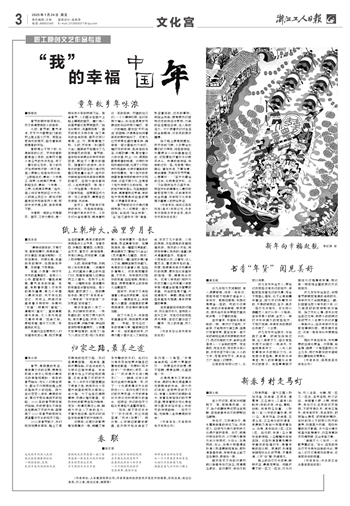

“最早迎接年的,不是灯笼、春联和爆竹,而是年画。”迟子建在《年画与蟋蟀》一文中如是说。我想也是,年画到来的脚步,如同新年序幕。紧接着,万象更新。

年画,代表着一种对于岁月的温情回忆。在每个人心中,都曾有过一幅色泽鲜艳、喜气洋洋的年画。年画,承载着中国人对未来的美好憧憬,是几代中国人最深刻的、关于传统的记忆。历史上,民间对年画有着多种称呼:宋朝叫“纸画”,明朝叫“画贴”,清朝叫“画片”。直到清朝道光年间,文人李光庭在文章中写道:“扫舍之后,便贴年画,稚子之戏耳。”年画由此定名。

年画内容主要表达人们祈望丰收的心情,和对幸福生活的憧憬,具有浓郁的民族特色与乡土气息。如春牛图、岁朝图、嘉穗图、戏婴图、合家欢、看花灯、胖娃娃等,并有以神仙、历史故事、戏剧人物作题材的。

儿时,每到春节前,我就和父母去赶年集。一到集市上,我们直奔小镇上的书店门口,那里年画摊儿已摆出两三公里长。老板不必吆喝,一众璀璨夺目、吉祥喜庆的年画自会替他说话。每个摊前,都挤满了人。那时最抢手的,莫过于“年年有余”“人寿年丰”“平安吉祥”“子孙繁盛”的年画了。

等买年画的人走了一批,我们顺势挤进去。一张张翻找时,发现了更大的天地,有风景名胜、历史人物、世俗故事、讽喻劝解、神仙和吉祥物等丰富题材。父亲喜欢故事性强的,他挑了《岳飞》《武松打虎》和《刘海砍樵》。母亲则喜欢一些色彩鲜艳,象征寓意好的。她精挑细选,每一幅都反复斟酌,最后确定了《喜临门》《金谷》《花开富贵》几幅图。而我,则被旁边一幅《宝钗扑蝶》看入了迷,蝴蝶在鲜花中翻飞,柔美的女子拿着小扇,轻轻扑着蝶儿。我抓起那幅年画,不放手。母亲把我们挑好的年画,轻轻卷起,用细线捆住,像要把集市上的年味儿给藏回家。

回到家,我迫不及待地缠着父亲给我讲故事。他将年画一一铺展在炕上,伴随着淡淡墨香,将里面的故事娓娓道来,我总是听得如痴如醉。

到了大年三十,母亲把年画拿出来,用白面熬点糨糊,一一张贴。老宅经过一年的烟熏火燎,墙面早已漆黑一片。但年画的到来,仿佛为整个屋子注入了新的生命,平添了几分吉祥。父母的房间,风格迥异的年画和谐共存。而我的小天地,则被母亲精心挑选的《渔童》装点得童趣盎然。那画中,一个可爱的小孩,泛着舟,划入莲花池,喜笑颜开地钓鱼。我想,那便是母亲对我最质朴的祝愿,愿我如这年画中的娃娃一般,健康快乐成长。还有父亲选的《知识为我添双翼》《让我来算》《有样学样》等富含哲理与智慧的年画。我当时自是不懂,只觉得每天一睁眼,便能与那些年画目光相遇,是件顶幸福的事情。

在年画辞旧迎新的过程中,我也悄然长大,告别故乡在外工作。好在过去的那些波光涛影,在记忆里绘出了一幅独一无二的年画,历久弥新。

(作者系岱山县作家协会会员)